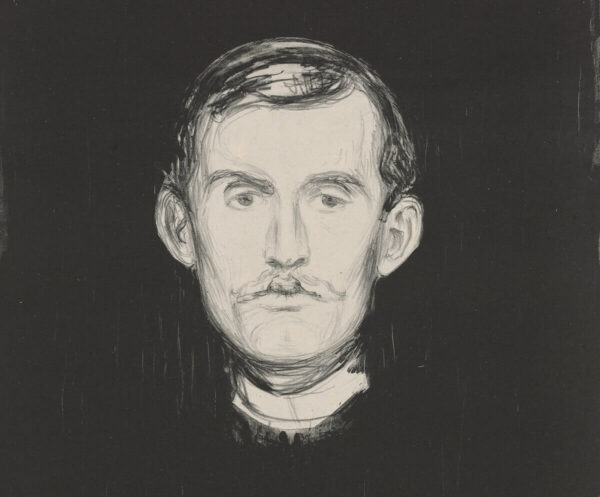

[Rezension] Unter dem Motto „C the Unseen“ will Chemnitz, die Kulturhauptstadt Europas 2025, in diesem Jahr bislang Ungesehenes und Unentdecktes sichtbar machen. Dazu zählen auch ernste Themen wie Angst und Einsamkeit. Wie kaum ein anderer Künstler hat der norwegische Maler Edvard Munch (1863-1944) diese Gefühle immer wieder in seinen Werken festgehalten, das zeigt nun die aktuelle Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz. Dabei wird auch die Verbindung von Edvard Munch zur sächsischen Stadt betont, immerhin lebte der Künstler nicht nur rund 15 Jahre in Deutschland, sondern hielt sich auch in Chemnitz auf.

Munch kam 1905 in die Stadt, auf Einladung seines Förderers Herbert Eugen Esche, um hier die Familie des Industriellen zu porträtieren. Aus dieser Zeit zeigt die Ausstellung die Gemälde „Herbert Esche“ und „Blick aufs Chemnitztal“. Nach fast 90 Jahren ist nun außerdem das Werk „Zwei Menschen. Die Einsamen“ (1906–1908) wieder in Chemnitz zu sehen. Einst wurde es 1928 für die Städtischen Kunstsammlungen Chemnitz angekauft, doch im Nationalsozialismus war es 1937 als „Entartete Kunst“ wieder aus dem Museum entfernt worden. Neben diesen Werken von Munch zeigt die Ausstellung weitere Zeichnungen, Radierungen und Gemälde, die sich direkt oder indirekt auf Munch und das Thema Angst beziehen, von Max Klinger und Egon Schiele bis Andy Warhol, Marina Abramivic oder Georg Baselitz.

„Eine früh verstorbene Mutter gab mir das Zepter der Tränen – ein übernervöser Vater […] religiös bis zum Wahnsinn von alters her gab mir das Zepter des Wahnsinns.

Von Geburt an, die Engel der Angst, Trauer, der Tod stand an meiner Seite, folgte mir hinaus, wenn ich spielte, folgte mir in die Frühlingssonne. […] Sie standen abends an meiner Seite wenn ich die Augen schloss und drohten mir mit Tod, Hölle und ewiger Strafe“. [1]

Edvard Munch

Die Angst als stetiger Begleiter

Edvard Munch litt sein Leben lang unter Depressionen und Angstzuständen, die er in seiner Kunst verarbeitete; für ihn waren Angst und Krankheit nicht nur Belastung, sondern auch Antrieb. In seinem Gemälde „Angst“ (1894) zeigen blass-grünliche Gesichter und starre Blicke tiefe Beklommenheit, verstärkt durch einen roten Himmel und eine verzerrte Landschaft. Auch in seinem bekanntesten Gemälde „Der Schrei“ (1893) sieht man eine Figur vor einem rotem Himmel, die ihre Hände an den Kopf presst und stumm schreit, als Sinnbild für Panik und Orientierungslosigkeit. Munch beschrieb in seinen persönlichen Aufzeichnungen, wie ihn ein Sonnenuntergang mit blutrotem Himmel in eine existenzielle Angst versetzt hatte. Er spürte einen Schrei, der durch die Natur ging, wie er es formulierte. Der Titel des Bildes „Der Schrei“ verweist dabei vermutlich also nicht auf die zentrale Figur selbst, sondern auf das, was sie erlebt: ein vermeintlich ohrenbetäubendes Geschrei der Natur.

Bereits in seiner Kindheit erfuhr Edvard Munch viel Leid. Seine Mutter starb früh an Tuberkulose, ebenso später seine Schwester Sophie. Eine weitere Schwester, Laura Catharina, litt unter einer schweren psychischen Erkrankung, vermutlich einer schizoaffektiven Störung. Sein Vater, ein streng religiöser Militärarzt, vermittelte ihm früh ein Gefühl von Angst und Schuld. Munch selbst beschrieb, dass „die Engel der Angst, Trauer und des Todes“ ihn seit seiner Kindheit begleiteten.

Schon in jungen Jahren begann er zur Selbstmedikation regelmäßig Alkohol zu trinken. In den 1890er Jahren, einer wichtigen künstlerischen Schaffensperiode, nahmen seine Ängste und sein Alkoholkonsum stark zu. Er geriet in Auseinandersetzungen, hatte Unfälle und erlebte schwierige Beziehungen. Mit 45 Jahren erlitt er eine schwere Psychose mit Verfolgungswahn und Halluzinationen. 1908 wurde Munch dann in eine psychiatrische Klinik in Kopenhagen aufgenommen. Acht Monate lang erhielt er dort Bäder, Frischluftkuren, Psychotherapie und leichte Elektrotherapie. Entscheidend war schließlich sein vollständiger Verzicht auf Alkohol, der zu einer deutlichen Besserung führte. Nach seiner Entlassung 1909 malte er heller, optimistischer und mit lebhaften Farben. Die genaue Diagnose von Munchs Erkrankung bleibt bis heute unklar; anhand seiner eigenen Aufzeichnung zu seinem psychischen Zustand kann nur spekuliert werden. [2]

Munch in Chemnitz

Ende des 19. Jahrhunderts erlebte Chemnitz einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung und wurde zu einem führenden Zentrum der Textil- und Maschinenbau-Industrie. Unternehmer und Investoren aus ganz Europa kamen in die Stadt, die bald auch kulturell Bedeutung erlangte. Industrie und Kunst förderten sich gegenseitig: Künstler, Architekten und Designer nutzten das moderne Umfeld für neue Ideen, besonders im Jugendstil; Kunstvereine entstanden und moderne Sammlungen wurden aufgebaut. Ein wichtiger Förderer der Kunst war der Textilunternehmer Herbert Eugen Esche. Begeistert vom Jugendstil, beauftragte er 1902 den belgischen Architekten Henry van de Velde mit dem Bau und der kompletten Ausstattung einer repräsentativen Villa in Chemnitz. 1903 fertiggestellt, gilt die Villa Esche bis heute als Gesamtkunstwerk und war zu Esches Lebzeiten ein Treffpunkt internationaler Gäste, darunter auch Edvard Munch.

In seiner norwegischen Heimat hatte Munch wenig Verständnis für seine Kunst gefunden, die von existenziellen Themen und starken Gefühlsausdrücken geprägt war. Ab den 1890er Jahren orientierte er sich deshalb an der Kunstszene in Frankreich und Deutschland. Den Durchbruch in deutschen Sammlungen verdankte er besonders privaten Mäzenen in mittleren Städten wie Chemnitz. Hier traf Munch auf kunstinteressierte Industrielle, Sammler und engagierte Kunstvereine, die sein Werk unterstützten, in Chemnitz allen voran der Kunstverein Kunsthütte und der Unternehmer Herbert Eugen Esche.

1906 zeigte die Kunsthütte zu Chemnitz eine bedeutende Ausstellung mit 20 Gemälden von Edvard Munch. Sie war Teil einer Tournee, die der Hamburger Galerist Wilhelm Suhr organisierte, und eine der ersten großen Munch-Präsentationen außerhalb der Kunstmetropolen. Ergänzt wurde die Schau durch zwei Leihgaben aus dem Besitz der Familie Esche. Das Chemnitzer Publikum reagierte jedoch gespalten, viele konnten mit Munchs Stil wenig anfangen. Trotzdem blieb das Interesse an seinem Werk bestehen. 1921 folgten eine Präsentation in der Kunsthandlung Gerstenberger und eine große Grafikausstellung in der Kunsthütte. 1929 zeigte das Museum am Theaterplatz Grafiken und eine umfangreiche Retrospektive.

Ein wichtiger Förderer von Munch in Chemnitz war, neben der Familie Esche, auch Friedrich Schreiber-Weigand, Direktor der Städtischen Kunstsammlungen. Unter seiner Leitung erwarb das Museum nicht nur mehrere Werke von Edvard Munch, etwa „Zwei Menschen. Die Einsamen“ (1906-08) im Jahr 1928, sondern auch Arbeiten von Künstlern wie James Ensor, Ferdinand Hodler und von der expressionistischen Künstlergruppe „Brücke“. Chemnitz zeigte sich damit sehr fortschrittlich, denn in dieser Zeit hielten viele Museen noch am traditionellen Kanon fest. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurde Friedrich Schreiber-Weigand als Direktor der Kunstsammlungen Chemnitz abgesetzt und 1937 wurden diverse als „entartet“ eingestufte Werke aus der Museumssammlung verkauft, darunter auch Munchs Gemälde „Zwei Menschen. Die Einsamen“. [3]

Emotionale Kunst

Edvard Munch widmete sich in seiner Kunst Emotionen wie Sehnsucht, Liebe, Angst und Einsamkeit; seine Werke wirken heute noch immer so aktuell wie zu ihrer Entstehungszeit. Die Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz zeigt nun zentrale Stationen von Munchs Lebens, darunter auch seinen Aufenthalt in Chemnitz. Bedeutende Werke wie „Angst“, „Der Kuss“, „Das kranke Kind“ und „Melancholie“ geben dabei Einblicke in die innere Welt des Künstlers. Auch das berühmte Motiv „Der Schrei“ ist vertreten, in Form der Lithografie „Das Geschrei“ (1895) im Dialog mit Andy Warhols Version „The Scream“ (1984). Nicht nur in diesem Beispiel werden Munchs Werke den Arbeiten anderer Kunstschaffender gegenübergestellt, angefangen bei Zeitgenossen wie Max Klinger, Egon Schiele oder Marianne von Werefkin, bis hin zu aktuellen Positionen, die das Thema Angst heute interpretieren. Gezeigt werden hier Arbeiten von u.a. Monica Bonvicini, Neo Rauch, Paula Rego, Erwin Olaf oder Maja Wunsch.

Insgesamt umfasst die Schau 140 Gemälde, Grafiken, Fotografien, Skulpturen und Videoarbeiten, darunter zahlreiche Leihgaben deutscher und internationaler Museen, u.a. aus der Hamburger Kunsthalle und dem Städel Museum, aus dem Kunsthaus Zürich und dem Kunstmuseum Basel, aus dem Munch-Museum und dem Norwegischen Nationalmuseum in Oslo sowie aus dem Museo Nacional Thyssen-Bornemisza in Madrid. In der Ausstellung ist zudem die Installation „Munch. Angst. And what about you?“ des Künstlerkollektivs Juliana und Andrey Vrady zu sehen. Besuchende können hier ihre Gefühle und Zukunftsvisionen in Kunst verwandeln, und zwar durch KI-Tools, die Gesichtsausdrücke analysieren und Fragen zur Zukunft stellen. Die gesammelten Daten werden dann in Farben übersetzt und auf Monitoren als persönliches Kunstwerk sichtbar gemacht.

Anlässlich der Ausstellung „Edvard Munch. Angst“ erschien eine gleichnamige Publikation, herausgegeben von Kerstin Drechsel, Diana Kopka und Florence Thurmes, 2025 im Hirmer Verlag (ISBN: 978-3-7774-4648-6). Der zweisprachige Ausstellungskatalog in Deutsch und Englisch mit zahlreichen farbigen Werkabbildungen, einer Biografie und einer ausgewählten Bibliografie beinhaltet auch Texte von u.a. Florence Thurmes, Borwin Bandelow, Martina Nommsen, Øystein Ustvedt, Sina Tonn, Diana Kopka, Kristian Vistrup Madsen, Udo Rudolph und Stephan Uhlig.

Edvard Munch. Angst

Kunstsammlungen Chemnitz

10.08.-02.11.2025

musermeku dankt dem Hirmer Verlag für die kostenfreie Überlassung der Publikation als Rezensions-Exemplar.

Header-Bild: Edvard Munch: Mädchenkopf am Strande (1899) – Kunstmuseum Basel – gemeinfrei, bearbeitet

Wir brauchen deine Unterstützung

Werde jetzt Mitglied im musermeku Freundeskreis: Erhalte wöchentlich News zu Kunst und Kultur direkt per E-Mail, sichere dir den Zugang zu exklusiven Inhalten und hilf uns dabei, unsere Betriebskosten für musermeku.org zu decken.

Bei musermeku schreibt Dr. Angelika Schoder über Themen zur Digitalisierung, über Museen und Ausstellungen sowie über Reise- und Kultur-Tipps.

Fußnoten

[1] Siehe: Munchmuseet, MM T 2759, Skizzenbuch, undatiert, S. 62 – übersetzt (https://www.emunch.no/HYBRIDNo-MM_T2759.xhtml#ENo-MM_T2759-53r)

[2] Dazu: Borwin Bandelow: Edvard Munch – Die Angst des Genies, In: Edvard Munch. Angst, Hg.v. Kerstin Drechsel, Diana Kopka und Florence Thurmes, 2025, S. 15-27.

[3] Dazu: Sina Tonn: Ein Netzwerk mit progressivem Kunstverständnis. Wie Edvard Munch nach Chemnitz kam, In. Ebd., S. 125-139.

Linktipps

Der Newsletter zu Kunst & Kultur

In unserem kostenlosen Newsletter informieren wir einmal im Monat über aktuelle Neuigkeiten aus dem Kunst- und Kulturbereich.