[Ausstellung] Wenn es um Geister in der Kunst geht, überrascht es nicht, dass sich vor allem die Surrealisten mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Ob René Magritte, Max Ernst, Toyen oder Meret Oppenheim – sie alle waren in ihren Werken dem Übernatürlichen auf der Spur. Doch das Geisterhafte, oder auch ganz konkrete gespenstische Erscheinungen, bewegen Kunstschaffende schon seit Jahrhunderten, von Johann Heinrich Füssli und William Blake bis hin zu Erwin Wurm und Philippe Parreno. In der Ausstellung „Geister“ widmet sich das Kunstmuseum Basel nun den verschiedenen künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem Übernatürlichen. Gezeigt werden rund 160 Werke aus dem 18. Jahrhundert bis heute, die sich mit Phänomenen zwischen Leben und Tod befassen, mit dem Fragwürdigen zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren und auch mit Themen, die zwischen dem Schrecklichen und Humorvollen schwanken.

Geister als Spiegel kultureller Themen

In der Literatur, in der Kunst, im Theater und insbesondere in den Medien der Moderne entwickelten sich in den letzten 250 Jahren vielfältige Darstellungsformen, die Geister als faszinierende, erschreckende oder auch als symbolbeladene Erscheinungen zeigen. Geister werden hier zu Ausdrucksformen kollektiver Ängste und Erinnerungen oder zu Metaphern für das Unbewusste und das Unkontrollierbare. Sie können aber auch als kulturelle Figuren gezeigt werden, die zentrale Fragen nach Erinnerung, Identität und den Grenzen menschlicher Erkenntnis verhandeln.

Die Ausstellung im Kunstmuseum Basel beginnt mit Katharina Fritschs „Gespenst und Blutlache“ (1988) im Verbindungsgang vom Hauptbau zum Neubau des Museums. Die überlebensgroße Figur verweist auf die klassische Verbindung zwischen Gespenstern und ungesühnten Verbrechen. Diese Unheimlichkeit setzt sich mit Philippe Parrenos „Flickering Lights“ (2014/15) im Aufgang zur Ausstellung fort. Die flackernden Lichter, die keine zufällige Störung sind, sondern Igor Strawinskys Ballett „Petruschka“ folgen, erinnern an paranormale Aktivitäten, wie man sie aus Filmen kennt. Am Eingang zur Ausstellung im 2. Obergeschoss des Museumsneubaus empfängt die Besuchenden schließlich Thomas Schüttes „Große Geister (Figur Nr. 10)“ (1998) mit erhobenen Armen. Ob die Haltung der Figur Stärke und Macht zeigt oder Klage und Verzweiflung, bleibt unklar.

Die Ausstellung untersucht zunächst, wie Vorstellungen rund um Geister zu kulturellem Allgemeingut wurden und was sie symbolisieren. Schon seit über 150 Jahren nutzen zum Beispiel Illusionstechniken wie „Pepper’s Ghost“ das Erscheinen und Verschwinden transparenter Figuren, um unsere Wahrnehmung zu irritieren. Auch atmosphärische Elemente wie flackerndes Licht, Nebel oder ein Windhauch lassen uns an die Geistersphäre denken. Geister symbolisieren mehrere existenzielle Wahrheiten, von der Heimsuchung durch Verdrängtes bis hin zur Konfrontation mit unserer eigenen Vergänglichkeit und dem Unbekannten nach dem Tod. Auch die Künstlerin Angela Deane setzt sich mit dieser Thematik auseinander: Sie übermalt auf gefundenen Fotografien alle menschlichen Figuren mit weißen Geistern. Die so verfremdeten Bilder erzeugen ein beunruhigendes Gefühl von Entfremdung und Verlust, wirken aber teils auch ziemlich niedlich.

Von Visionen und Geisterfotografien

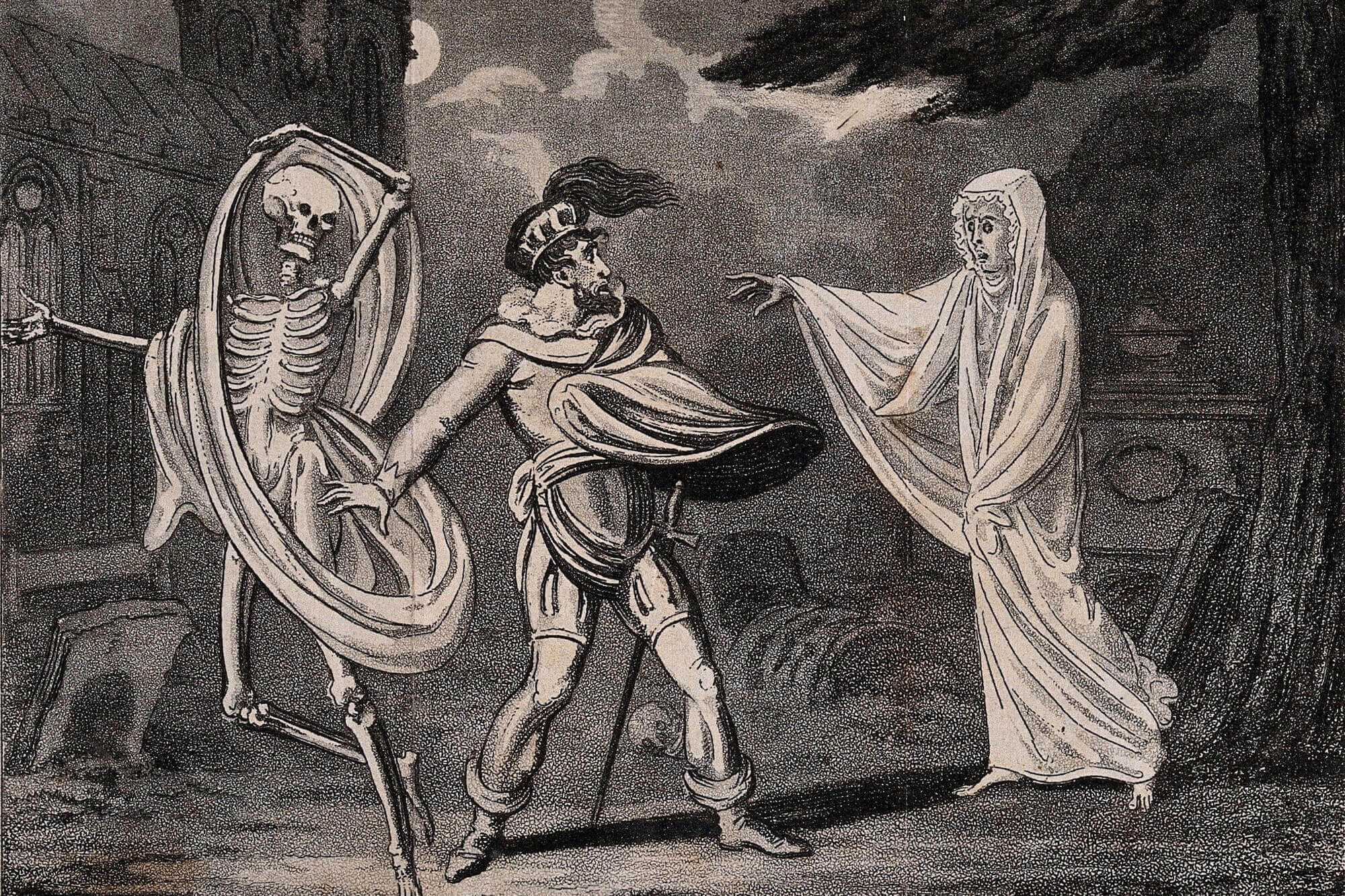

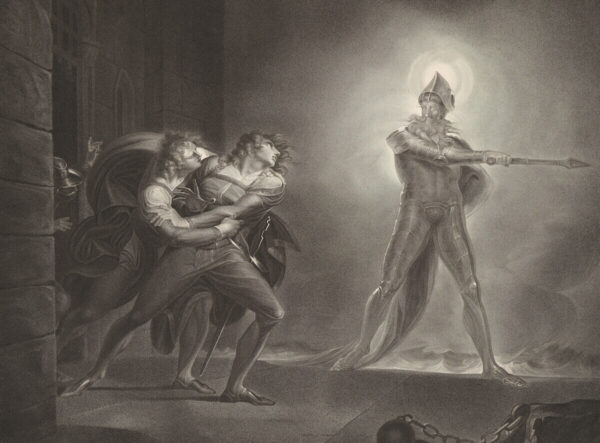

Im nächsten Ausstellungsabschnitt geht es um literarische Geister-Darstellungen. So malte Benjamin West Ende des 18. Jahrhunderts den biblischen Propheten Samuel als verhüllte Gestalt. Insbesondere William Shakespeares Dramen inspirierten Künstler wie Johann Heinrich Füssli und William Blake zu eigenen Interpretationen. Im 19. Jahrhundert verbreitete sich in der Kunst dann die Vorliebe für das Unheimliche, von der Romantik bis zu viktorianischen Schauergeschichten. Die Kunstschaffenden faszinierte dabei nicht nur die Abbildung körperloser Phantome, sondern auch die Darstellung einer nächtlichen Atmosphäre mit den erschreckten Reaktionen der Lebenden, wie etwa in John Everett Millais‘ Werken.

Auch spiritistischen Séancen mit einer als Medium agierenden Person, in denen sich mystische Praktiken mit Unterhaltung und Forschungsinteresse mischten, wurden Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzung. Die im 19. Jahrhundert neuartige Fotografie versuchte etwa das Unsichtbare und Geisterhafte abzubilden. Bis in die 1930er Jahre hinein wurde mit Geisterfotografie experimentiert, wie das Kunstmuseum Basel zeigt. Besonders Eindrucksvoll sind die Fotografien aus der Sammlung des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg im Breisgau. Hierzu zählen Aufnahmen von William Crawford; der Ingenieur und Parapsychologe widmete sich dem nordirischen Medium Kathleen Goligher. Seine Bilder zeigen, wie sich aus dem Körper des Mediums ektoplastische Gebilde zu lösen scheinen, in Form von tuchartigen Haufen und röhrenartigen Objekten. Die als Beweis gedachten Fotografien wirken jedoch eher wie Inszenierungen.

Neben der Fotografie regten auch andere neue Technologien wie Telegrafie, das Telefon und Tonaufzeichnungen die Fantasie an, mit der Geisterwelt in Kontakt zu treten. Spiritistische Medien versetzten sich in Trancezustände und schufen spontane automatische Zeichnungen und komplexe Werke, die vom Jenseits „beeinflusst“ wurden. Künstlerinnen wie Marie Bouttier, Madge Gill, Georgiana Houghton und Augustin Lesage betrachteten sich als Instrumente höherer Mächte, wobei ihre Werke in der Kunstwelt nicht anerkannt wurden. Anders war es im Fall von William Blake, der behauptete, biblische und historische Persönlichkeiten wie Hiob oder Karl den Großen zu sehen. Seine „visionären Köpfe“ wie „Caractacus“ (ca. 1819), ein britischer Anführer des ersten Jahrhunderts, zeichnete er schnell, bevor die Erscheinungen verschwanden.

Geister zwischen Unbewusstem und Selbstreflexion

Für den Schweizer Psychiater C. G. Jung, dessen Forschung mit einem Poltergeist-Erlebnis und einem zersprungenen Messer begann, das auch in der Ausstellung zu sehen ist, waren Geister keine Spukgestalten, sondern Sinnbilder innerer Konflikte, kollektiver Erfahrungen und unbewusster Prozesse. In der menschlichen Psyche fanden sie ihr neues Zuhause, so der Psychiater. Schon die amerikanische Dichterin Emily Dickinson hatte im 19. Jahrhundert erkannt, dass die dunklen Korridore unseres Gehirns bedrohlicher sind als jedes Spukhaus: die wahre Unheimlichkeit liegt in uns selbst. Rachel Whitereads Installation „Poltergeist“ (2020) in der Ausstellung manifestiert diese Vorstellung: Der ramponierte Schuppen wirkt absichtlich zerstört, der Titel suggeriert übernatürliche Wut. Die destruktive Macht, die in der vollständig weiß gestrichenen Konstruktion wirkt, ist unverkennbar – aber was die Quelle dieser Zerstörung ist, bleibt unklar. Vielleicht ist wirklich der titelgebende Poltergeist hier am Werk…

Malerei, Fotografie, Videokunst und Installationen erkunden bis heute die Grenzen des Wahrnehmbaren und technisch Möglichen, auch anhand von Geister-Darstellungen. So lässt Max Ernsts in seinem Bild „Fünf junge Mädchen und ein Mann, einen Fluss überquerend“ (1927) geisterhafte Figuren aus den Tiefen des Unbewussten aufsteigen. Als Surrealist nutzte er automatisches Zeichnen, inspiriert von Freud und Jung. Die Bilder „Der komische Geist“ (1928) und „Gespenst mit Leintuch“ (1962) seiner Zeitgenossen René Magritte und Meret Oppenheim unterlaufen hingegen die Erwartungen zu den titelgebenden Gestalten. Auch Kunstschaffende wie Glenn Ligon, Vittorio Santoro, Willie Doherty oder Claudia Casarino befassen sich in ihren Werken nur indirekt mit Geistern. In ihren Arbeiten geht es eher um Bezüge zu fortdauernden Verletzungen aus der Vergangenheit, als Hinweise auf stillen Schmerz.

Eine Gefühl der geisterhaften Begegnung ermöglicht übrigens der letzte Raum in der Ausstellung. Die Installation „Looking for something that has already found you (The Invisible Push)“ (2019) von Ryan Gander lässt Luft um die Besuchenden zirkulieren, mal mehr und mal weniger wahrnehmbar. Vielleicht kommt der eine oder andere Luftzug ja gar nicht von einer der versteckten Windmaschienen, sondern doch von einer übernatürlichen Präsenz, die das Museum heimsucht?

Anlässlich der Ausstellung „Geister. Dem Übernatürlichen auf der Spur“ ist 2025 eine gleichnamige Publikation im Christoph Merian Verlag erschienen, herausgegeben von Eva Reifert für das Kunstmuseum Basel (ISBN: 978-3-03969-050-3). Die zweisprachige Publikation (Deutsch/Englisch) mit zahlreichen farbigen Werkabbildungen enthält historische Texte von Thomas Mann und Emily Dickinson sowie diverse künstlerische und wissenschaftliche Beiträge.

Geister. Dem Übernatürlichen auf der Spur

20.09.2025-08.03.2026

Kunstmuseum Basel

musermeku dankt dem Kunstmuseum Basel für die kostenfreie Überlassung der Publikation als Rezensions-Exemplar.

Header-Bild: A man in armour is confronted by a ghost and a skeleton. Aquatint – Wellcome Collection – Public Domain, bearbeitet

Wir brauchen deine Unterstützung

Werde jetzt Mitglied im musermeku Freundeskreis: Erhalte wöchentlich News zu Kunst und Kultur direkt per E-Mail, sichere dir den Zugang zu exklusiven Inhalten und hilf uns dabei, unsere Betriebskosten für musermeku.org zu decken.

Bei musermeku schreibt Dr. Angelika Schoder über Themen zur Digitalisierung, über Museen und Ausstellungen sowie über Reise- und Kultur-Tipps.

Linktipps

Der Newsletter zu Kunst & Kultur

In unserem kostenlosen Newsletter informieren wir einmal im Monat über aktuelle Neuigkeiten aus dem Kunst- und Kulturbereich.