[Liste] Ungewöhnliche Museums-Objekte können Ankerpunkte für Emotionen, Denkanstöße und Diskussionen sein – das zeigen die hier präsentierten Exponate aus Deutschland und aus der Schweiz. In Teil 2 geht es um seltsame Tiere, wie den Krabbenfresser, der ein bisschen an ein Alien erinnert, oder um eine Maus-Mumie, die über 2.000 Jahre alt ist. Außerdem stellen wir merkwürdige historische und zeitgenössische Kunst vor, von einem Seelöwen-Paar mit menschlichen Gesichtern über eine Skulptur mit menschlichen Haaren bis zu einem Scheunenfund, von dem bis heute keiner weiß, um was es sich dabei eigentlich handelt.

Teil 2

⇒ Tierisch seltsam: Die Maus-Mumie | Der Krabbenfresser | Das Zitronenschweinchen | Der Salz-Esel | Ein Gockelkostüm | Der Eselsmensch | Ein Einhorn | Die Schoko-Käfer

⇒ Merkwürdige Kunst: Die Rote von Mauern | Die Dämonen des Heiligen | Haare auf dem Tortenheber | Samenfiguren | Ein Seelöwen-Paar | Ein Fischer mit Zahnschmerzen | Ein Rätselhaftes Fundstück

In Teil 1 geht es um kuriose Apparate und um skurrile Dinge: Von Automatikspaten bis Unschlitt-Wurst

In Teil 3 geht es um interessante Mode und um außergewöhnliche Objekte: Vom Atom-Anzug bis zum 9/11 Feuerzeug

Tierisch seltsam

Die Maus-Mumie

Tiere waren im alten Ägypten eine mögliche Erscheinungsform von Gottheiten. Dazu gehörten nicht nur so bekannte wie der Falke für den Gott Horus oder der Schakal für Anubis, sondern auch die Spitzmaus. Die Spitzmaus galt als Tier des Sonnengottes – als nachtaktives Tier stand sie für die Nachtseite der Sonne.

Ab der Spätzeit (1. Jahrtausend v.Chr.) wurden Tiere auch mumifiziert und in Gefäßen oder kleinen Särgen aus Holz oder Bronze, auf die die jeweilige Tierfigur aufgesetzt war, in eigenen Friedhöfen bestattet. Die in diesem Sarg befindliche Spitzmaus-Mumie wurde in einem Projekt untersucht. Ihre gebrochene Schädelplatte deutet darauf hin, dass sie in einer Mausefalle zu Tode kam.

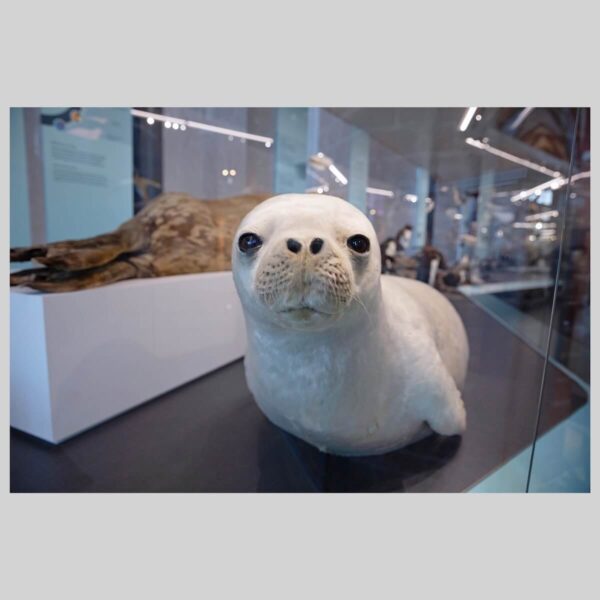

Der Krabbenfresser

Der sogenannte Krabbenfresser sieht fast ein bisschen wie ein Alien aus. Bei dem Objekt stellt man sich unweigerlich die Frage, ob es ein „verunglücktes“ Tierpräparat ist oder ob diese Tiere in der Natur wirklich so skurril aussehen. Tatsächlich ist es ein Originalpräparat, das das Deutsche Meeresmuseum 2017 zusammen mit einer Weddellrobbe vom Alfred-Wegener-Institut übernommen hat.

Die Robbe stammt von einer Antarktis-Expedition und ist als Exponat nun Teil der Ausstellungsebene „Vielfalt“ im MEERESMUSEUM in der Stralsunder Altstadt. Eine Besonderheit des Krabbenfressers sind seine spezialisierten Backenzähne: Anders als sein Name suggeriert, frisst er nämlich gar keine Krabben, sondern winzige Krebstierchen. Die Backenzähne bilden ein Filtergebiss, mit dem die Robben den Krill aus dem Meerwasser aufnehmen.

Das Zitronenschweinchen

Eine Zitrone und sechs Streichhölzer – fertig ist das Zitronenschwein. Laut einer Bleistiftbeschriftung auf dem Bauch stammt dieses Tierchen aus dem Jahr 1965. Gerne wird ein solchen Schweinchen als Glücksbringer zum Jahreswechsel oder als Tischdekoration zur Unterhaltung der Kinder gebastelt, wahlweise mit Nelken als Augen oder einem Pfenning in der Schnauze.

So erhielt beispielsweise der 19. Präsident der USA, Rutherford B. Hayes, während seiner Amtszeit im späten 19. Jahrhundert ein Zitronenschwein von einem Bürger. Das Schwein überlebte mehr als 100 Jahre und wurde in der Jimmy Carter Presidential Library and Museum ausgestellt. Wie allerdings das Hamburger Schweinchen in die Sammlung des Museums für Hamburgische Geschichte gelangte und bis heute im Depot überlebt hat, bleibt ein Rätsel…

Der Salz-Esel

In der Sammlung des Salinemuseums Halle findet sich ein Objekt, das aus dem Rahmen fällt: ein Stoff- und Plastik-Esel mit großen Comic-Augen, zwei Zähnen, einer Glocke und zwei Fässchen für Salz und Pfeffer auf dem Rücken. Dieses Objekt aus den frühen 1990er Jahren hat keinen technischen oder historischen Hintergrund, sondern changiert zwischen Souvenir, Kitsch und Sammlerstück.

Salz und Esel verbindet eine lange Geschichte – von antiken Salzkarawanen bis zur Äsop-Fabel vom mit Salz beladenen Esel. Doch während die meisten Exponate im Museum den industriellen Aspekt beleuchten, steht dieser Esel für die kulturelle und humorvolle Seite des Salzes.

Ein Gockelkostüm

Von 1849 bis 1972 war im ehemaligen Kloster Irsee eine Psychiatrie für den bayerischen Bezirk Schwaben untergebracht. Seit 1850 gehörte ein Faschingsumzug der Patientinnen und Patienten zu den traditionellen Anstaltsfesten, sogar 1940 fand er noch statt.

Das Faschingskostüm „Ostafrikanischer Riesengockel“ entstand in der Arbeitstherapie der Einrichtung und besteht aus Pappmaché. Der Kopf des Kostüms gehört als Exponat zur neuen Dauerausstellung „Anstalt Irsee – informieren, gedenken, bilden“. Sie erinnert an die lokale und regionale Psychiatriegeschichte und ist gleichzeitig Gedenkort für die mehr als 1.000 Irseer Opfer der Krankenmorde im Nationalsozialismus.

Der Eselsmensch

Diese einzigartige römische Fibel wurde 1960 in Oberstimm gefunden. Das Original ist im Stadtmuseum Ingolstadt, eine Replik im kelten römer museum zu sehen. Wen oder was stellt die kuriose Kreatur – halb Mensch, halb Esel – dar? Einen maskierten Schauspieler? Ein Fabelwesen? Oder eine literarische Figur?

Zur Entstehungszeit der Fibel im 2. Jahrhundert n. Chr. sind Karikaturen, die z.B. Gelehrte als vermenschlichte Esel zeigen, weit verbreitet. Eine derartige Deutung der Fibel als „Scherzartikel“ ist zwar nicht sicher, aber durchaus reizvoll.

Ein Einhorn

Galionsfiguren kennt man, insbesondere wenn man im Norden von Deutschland wohnt. Sie hängen typischerweise am Bug eines Schiffes, um Unglück abzuwehren und Feinde einzuschüchtern und reichen bis in die Antike zurück. Aber man findet Galionsfiguren unter Umständen nicht nur an Schiffen. Einige Holzfiguren wurden hergestellt, haben aber nie die See gesehen, stattdessen zieren sie Wohnzimmer oder Gärten. In diesem speziellen Fall ziert unser Einhorn die Wunderkammer des Altonaer Museums.

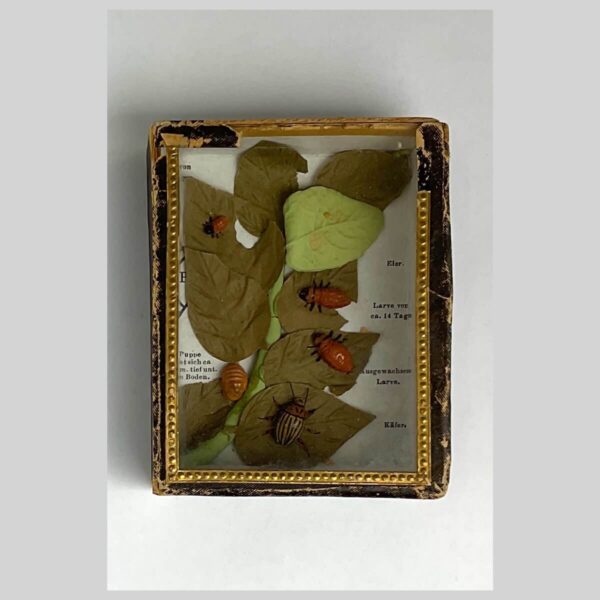

Die Schoko-Käfer

Kakaobohnen und Kartoffeln stammen ursprünglich aus Amerika. Man denkt sie nicht oft zusammen, aber im Jahr 1877 folgt ihnen der Zehnstreifen-Leichtfuß, besser bekannt als Kartoffelkäfer, auf ihrem Weg nach Deutschland. Der großen Gefahr bewusst, reagiert man in Deutschland schnell.

Von 1877 bis etwa 1880 produziert der Kölner Schokoladenproduzent Stollwerck hunderttausende kleine Kästchen mit der Nachbildung von Kartoffelkäfern. Kinder sollen bei der Bekämpfung des Schädlings helfen, indem sie Käfer einsammeln gehen. Ein volles Kästchen konnte man zu Stollwerck bringen und bekam dafür im Gegenzug eine Tafel Schokolade, ein zu dieser Zeit sehr teurer Luxus.

Merkwürdige Kunst

Die Rote von Mauern

Die ältesten figürlichen Kunstwerke der Menschheit sind rund 40.000 Jahre alt. Sie bilden vor allem Menschen, aber auch die eiszeitliche Tierwelt ab und wurden meist aus Elfenbein bzw. Stein geschaffen. Die bekanntesten Funde stammen aus den Höhlen der Schwäbischen Alb, doch auch im heutigen Bayern sind Objekte zu verzeichnen.

Zu ihnen zählt die sogenannte „Rote von Mauern“, eine kleine Kalksteinstatuette (ca. 25.000 v. Chr., Weinberghöhlen bei Mauern), gefunden 1948 bei Ausgrabungen. Eine Einfärbung durch Ocker brachte ihr den Namen ein. Die Venusfiguren, zu denen sie zählt, werden als Ausdruck von Fruchtbarkeit und Sexualität interpretiert. In diesem Fall ist ein androgynes Zwitterwesen abgebildet: Je nachdem, in welche Richtung man die Figur dreht, lässt sich eine sitzende Frauenfigur mit stark betontem Gesäß oder aber ein Penis mit Hoden erkennen. Diese Art der doppelgeschlechtlichen Darstellung findet sich bei mehreren jungpaläolithischen Statuetten.

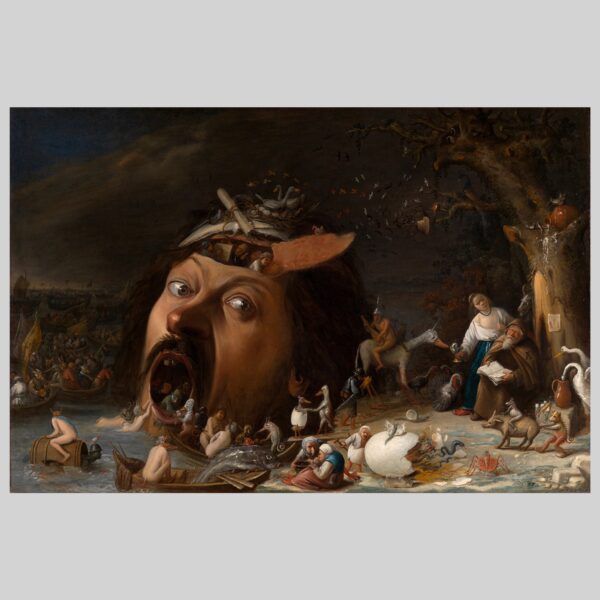

Die Dämonen des Heiligen

Irritierend, einfallsreich und humorvoll: Der flämische Maler Joos van Craesbeeck erzählt mit seinem um 1650 entstandenen Gemälde „Die Versuchung des Heiligen Antonius“ die Geschichte des frühchristlichen Mönchs Antonius. Der zurückgezogen lebende Heilige sitzt mit einer Bibel unter einem Baum. Bedrohlich nähern sich ihm Mischwesen, die ihn bedrängen und sich unstatthaft benehmen – doch der Heilige entsagt den Ablenkungen.

Irritation löst vor allem der am Ufer liegende Kopf aus, dessen Stirn- und Mundpartie aufgerissen und von Monstern bevölkert sind. Neben der Erzählung mahnt Craesbeeck die Betrachtenden eindrucksvoll davor, Lastern zu verfallen.

Haare auf dem Tortenheber

Die koreanische Künstlerin Sekyung Lee nutzt in ihren Arbeiten eine ungewöhnliche Technik. So kombiniert sie weißes Porzellan mit aufgeklebten menschlichen Haaren und formt daraus filigrane Muster. Die Motive orientieren sich an Gestaltungen historischer Porzellane. Ursprung ihrer Arbeitsweise ist ein Studium mit der Fachrichtung Keramik.

Rufen Haare auf Essgeschirr normalerweise eher Ekel hervor, fasziniert bei Lees Arbeiten die handwerkliche Kunst, mit der die feinen Haare zu Formen und Bildern arrangiert werden. Das Objekt wurde 2013 in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen als Exponat in der Ausstellung „HAIR! Das Haar in der Kunst“ gezeigt und ist Bestandteil der Sammlung.

Samenfiguren

Das Geheimnis dieser beiden Figuren eines Mannes und einer Frau wird erst beim nahen Betrachten sichtbar: Zusammengesetzt sind sie aus Insektenteilen, Meeresschnecken und Pflanzensamen. Käferpanzer, Sonnenblumenkerne sowie die Samen von Kopfsalat, Roter Bete, Ringelblumen und anderen Pflanzen formen menschliche Gesichter, prächtige Kleidung und opulente Kopfbedeckungen mit sichtbaren Resten von Goldlack. Zusammengehalten wird das Ganze mit Hilfe von Wachs und einem hölzernen Körper.

Solche kunstvollen kleinen Skulpturen aus organischen Materialien waren im 17. Jahrhundert äußerst begehrte Sammlerstücke, von denen heute nur noch wenige Exemplare erhalten sind. Sie wurden vor allem als „mirabilia“ geschätzt, als interessante und kreative Objekte. Diese Figürchen im Museum Ulm stammen aus der Kunst- und Wunderkammer des Ulmer Kaufmanns Christoph Weickmann (1617-1681).

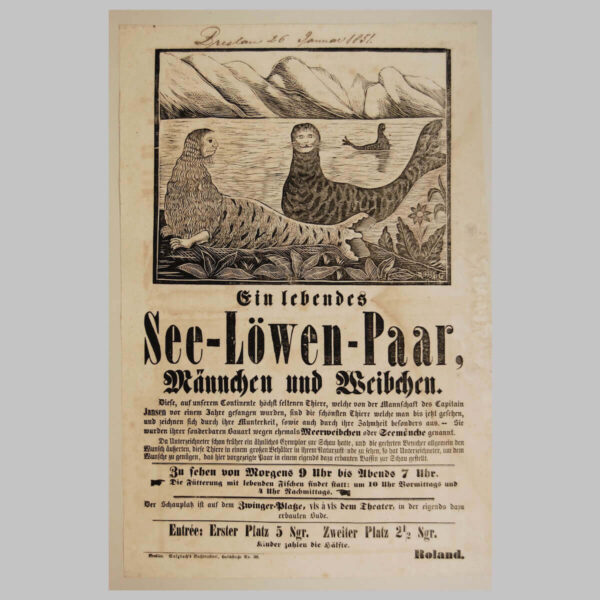

Ein Seelöwen-Paar

Das Anschlagsblatt des Schaustellers Roland kündigt die Ausstellung eines Seelöwen-Paares in einer „eigends [sic] dazu erbauten Bude“ an. Der dazugehörige Holzschnitt zeigt die Seelöwen in fantasievoller Vegetation als bizarre Fabelwesen mit menschenähnlichen Gesichtern und gemusterten, nixenhaft-geschuppten Flossen. Der Text preist die Schönheit und Zahmheit der Tiere und verspricht ein unvergessliches Erlebnis.

Der Werbezettel aus handgeschöpftem Büttenpapier stammt aus der Sammlung Otto Links, dem Begründer der Dresdner Puppentheatersammlung, die heute zum Museumsverbund der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehört. Ursprünglich war das Blatt im Besitz des Breslauer Theaterdirektors Richard Kiesling, der Theater- und Schaustellerzettel aller Art sammelte, so auch dieses skurrile Blatt. (Text: Linda Alpermann)

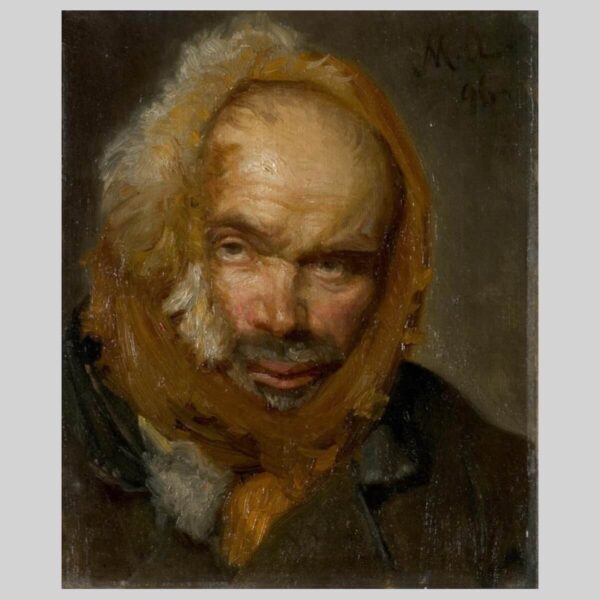

Ein Fischer mit Zahnschmerzen

In dem Porträt von 1896 vereint Michael Ancher das klassisch-erdige Kolorit der Skagenmaler – einer Künstlergruppe, die sich ab 1870 in dem nordjütländischen Fischerdorf Skagen zusammenfand – mit der Dokumentation des realen Fischerlebens und der Kenntnis über die Besonderheiten einiger Ortsbewohner.

Tatsächlich handelt es sich bei Anchers Porträts zumeist um in anderen Berufen tätige Bewohner, welche die Rolle der Fischer übernahmen. Auf unserem merkwürdigen Gemälde wird eigentlich der Schuster Josef Bonatzi (1845–1913) gezeigt, der 1882 aus Böhmen nach Skagen kam. Durch sein skurriles Auftreten war er über die Ortsgrenzen hinaus bekannt und stand den Skagenmalern als beliebtes Modell zur Verfügung.

Ein Rätselhaftes Fundstück

Manchmal sind es gerade die Dinge, deren Geschichten wir nicht entschlüsseln können, die uns besonders nachhaltig beschäftigen. Normalerweise stellt Dr. Wolfs Wunderkammer, das Museum für Geschichte(n), Kunst und Kurioses nur Objekte aus, deren Geschichte(n) auch erzählt werden können. Dieser Scheunenfund sticht jedoch gerade durch seine Rätselhaftigkeit als „des Merkens würdig“ heraus und regt sowohl das Museum als auch die Besuchenden immer wieder zum Nachdenken an.

Vielleicht findet man irgendwann heraus, was es für eine Funktion hatte. Bis es soweit ist, bleibt es ein klassisches Objet Trouvé – ein Fundstück, das das Museum in Ermangelung einer besseren Bezeichnung nur als Kunst betrachten kann.

Header-Bild: Detail aus: Joos van Craesbeeck: Die Versuchung des Heiligen Antonius, um 1650 | Foto: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe – bearbeitet

Wir brauchen deine Unterstützung

Werde jetzt Mitglied im musermeku Freundeskreis: Erhalte wöchentlich News zu Kunst und Kultur direkt per E-Mail, sichere dir den Zugang zu exklusiven Inhalten und hilf uns dabei, unsere Betriebskosten für musermeku.org zu decken.

Bei musermeku schreibt Dr. Angelika Schoder über Themen zur Digitalisierung, über Museen und Ausstellungen sowie über Reise- und Kultur-Tipps.

Linktipps

Der Newsletter zu Kunst & Kultur

In unserem kostenlosen Newsletter informieren wir einmal im Monat über aktuelle Neuigkeiten aus dem Kunst- und Kulturbereich.