[Liste] Ungewöhnliche Museums-Objekte können Ankerpunkte für Emotionen, Denkanstöße und Diskussionen sein – das zeigen die hier präsentierten Exponate aus dem deutschsprachigen Raum. Sie wirken kurios, wie die Verhütungs-Gurke aus dem Münchner Stadtmuseum, sie irritieren, wie die Guilllotine für Mäuse aus dem Hällisch-Fränkischen Museum in Schwäbisch Hall, oder sie zeugen von Erfindergeist, wie der Automatikspaten aus dem Technikmuseum Magdeburg. Die Geschichten, die diese Objekte erzählen, können unterhaltsam sein, wie die der Puppe, die einst dem Musiker Elton John gehörte und die nun zur Sammlung des Internationalen Maritimen Museum Hamburg gehört. Die Objekte können aber auch einen Einblick in historische Anwendungen geben, für die es heute modernen Ersatz gibt, etwa die Unschlitt-Wurst aus dem Historischen Museum Thurgau in der Schweiz. Doch eines haben alle hier vorgestellten Objekte gemeinsam: Ihre ungewöhnlichen Geschichten verdienen es, erzählt zu werden.

Teil 1

⇒ Kuriose Apparate: Eine Guilllotine für Mäuse | Die Schreibkugel | Der Automatikspaten | Ein Mechanischer Staubsauger | Der Rillenapparat | Ein Trinkspiel-Automat

⇒ Skurrile Dinge: Elton John’s Statue | Der Meermensch | Die Verhütungs-Gurke | Eine Unschlitt-Wurst | Steinzeit-Kaugummi | Kokosnuss-Post | Murggeniste | Ein Neanderthal-Fußballer | Ein zerkauter Löffel | Eine Stabrunka

In Teil 2 geht es um seltsame Tiere und um merkwürdige Kunst: Von der Maus-Mumie bis zur Rote von Mauern

In Teil 3 geht es um interessante Mode und um außergewöhnliche Objekte: Vom Atom-Anzug bis zum 9/11 Feuerzeug

Kuriose Apparate

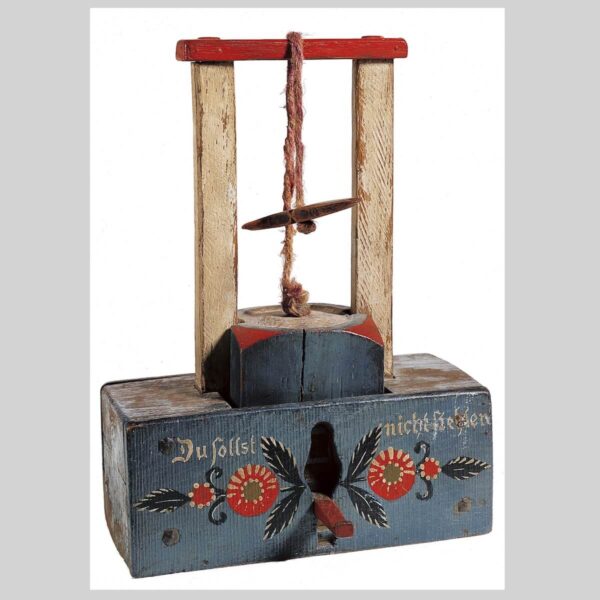

Eine Guilllotine für Mäuse

Das Gerät besitzt einen Auslösemechanismus, der beim Berühren einer Platte im Innern des Sockels einen in zwei Schienen geführten Holzblock herabsausen lässt. Form und Ausbau der Mausefalle erinnern deutlich an die französische Guillotine.

Die formale Verwandtschaft zu der rasch verbreiteten Erfindung der Guilotine im Jahr 1792 besteht insbesondere in dem schienenführenden hohen Balkenaufbau und dem geschlossenen Sockelpodest; auffällig ist die Farbigkeit in blau-weiß-rot, den Farben der französischen Republik. Das moralisierende Bedürfnis jener Zeit kommt auch in der – kaum die Maus belehrenden- Sockelinschrift „Du sollst nicht stehlen“ zum Ausdruck. (aus: Hall in der Napoleonzeit, Sigmaringen 1987, S. 117)

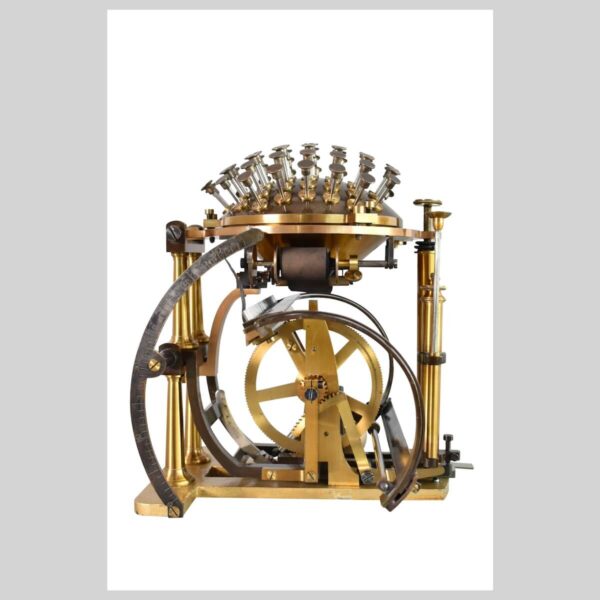

Die Schreibkugel

Als einer der ersten Schriftsteller benutzte Friedrich Nietzsche (1844–1900) eine Schreibmaschine zum Verfassen seiner Texte. Die vom dänischen Pfarrer Rasmus Malling-Hansen (1835–1890) insbesondere für Blinde entwickelte „Schreibkugel“ war dem Philosophen im Februar 1882 von seiner Schwester Elisabeth geschenkt worden. Nietzsche hoffte, mit dieser Maschine sein fortschreitendes Augenleiden kompensieren zu können.

Von der neuen Technik fasziniert, widmete er dem gleichermaßen komplizierten wie sensiblen „Ding aus Eisen“ einen eigenen Text. Den Umgang mit der Schreibkugel erlernte Nietzsche autodidaktisch ohne die Funktionsweise völlig zu überblicken. Die daraus folgenden Probleme führten dazu, dass er nach knapp sechs Wochen die Versuche, seine Texte mit der Maschine zu schreiben, aufgab. Nietzsches Typoskripte werden heute im Goethe- und Schiller-Archiv aufbewahrt, seine Schreibkugel ist im Nietzsche-Archiv ausgestellt.

Der Automatikspaten

Dieser Spaten stammt aus Eisleben, Sachsen-Anhalt und ist in die Mitte der 1980er Jahre zu datieren. Der ehemalige Besitzer hatte wohl einen großen Garten und war es leid, diesen nach herkömmlichen Mitteln umzugraben. Er entwickelte diesen Automatikspaten in Eigenregie. Dazu nahm er ein klassisches, eisernes Spatenblatt und schweißte dieses an einem eisernen Stil, an dem er eine Trittvorrichtung installierte. Zum besseren Halt bekam das Gerät noch einen verbreiterten Fahrradlenker.

Zur Funktionsweise: Man tritt den Spaten auf die Trittvorrichtung, um in das Erdreich zu kommen. Dann dienen die Trittvorrichtung und der Lenker quasi als Hebel, um die Erde anzuheben. Es ist also eine klassische Hebelfunktion, die entsprechend Kraft spart.

Ein Mechanischer Staubsauger

Um diesen transportablen Staubsauger zu bedienen, sind zwei Personen notwendig: Eine Person bewegt die hölzerne Hebestange auf und ab, um so die Pumpe in dem zylindrischen Eisenkasten in Gang zu setzen. Die zweite Person saugt mit dem Schlauch den Staub auf.

Die Staubpartikel sammeln sich in einem trichterförmigen Behältnis, das mit dem Pumpkasten durch einen Schlauch verbunden ist. Eine Springfeder bildet den oberen Abschluss, sie fungiert als eine Art Ventil, das den beim Saugen entstandenen Druck freigibt. Im Staubbehälter sollte eine Schicht aus Sägespänen die Staubteilchen anziehen.

Der Rillenapparat

Das formschöne Objekt wurde dem Saurer Museum vom Erfinder bzw. von dessen Nachfahren geschenkt. Der sogenannte Rillenapparat wurde in der Schweiz erfunden, um abgefahrene Räder eines Nutzfahrzeugs „nachzurillen“, also in den noch vorhandenen Restgummi der Lauffläche tiefere Rillen einzuschneiden.

Der Apparat war sehr schwer zu bedienen, die Rillen mit dem eingebauten Messer in den Gummi zu schneiden ist harte Arbeit. Wie man am Bild sieht, wurde das Objekt nie wirklich gebraucht, es wurde nie marktreif und ist schnell obsolet geworden. Es gab vergleichbare Apparate mit einer Klingenheizung, diese waren einfacher zu bedienen. Vermutlich sind solche Apparate aber heute nicht mehr zugelassen. Der Rillenapparat, für den das Museum auch die Patentschrift hat, befindet sich im Saurer Museum in der Abteilung „Memorabilia und Aussergewöhnliches“.

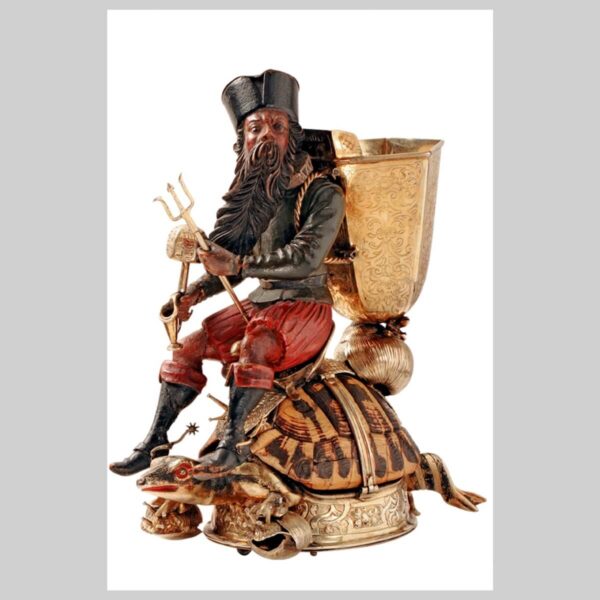

Ein Trinkspiel-Automat

Der Trinkspiel-Automat ist ein Höhepunkt der Unterhaltungstechnologie der deutschen Spätrenaissance. Der Herzog von Württemberg verschenkte das einzigartige Kunstkammerstück 1631 zu einer Hochzeit. Es war viel mehr als nur Spielzeug zur Belebung des geselligen Umtrunks.

Dieses Wunderwerk der Mechanik fuhr auf verborgenen Laufrädern über die Tischplatte und kam automatisch am Rand der Tafel zum Stillstand. Der höfische Gast, vor dem die aufziehbare Schildkröte anhielt, musste den Kreisel in der Hand des Weinbauern drehen und den ihm zugewandten Trinkspruch befolgen: Entweder einen mit Wein gefüllten Becher austrinken oder den Trinkspiel-Automaten erneut in Bewegung setzen. Den Trinkspielautomat kann man im YouTube-Account des MK&G in Aktion erleben.

Skurrile Dinge

Elton John’s Statue

Diese Statue des Vizeadmirals Horatio Nelson (1758-1805) hat nicht nur ein ungewöhnliches Aussehen mit ihren Verzierungen aus Federn und Muscheln. Auch die Art, wie sie in die Sammlung Peter Tamm gelangte, ist seltsam. Einer der üblichen Wege, über die unser Museumsgründer Stücke für seine Sammlung erwarb, war das Stöbern in den maritimen Objekten, die in britischen Auktionshäusern angeboten wurden. 1988 kam es dann zu einer ungewöhnlichen Auktion: Sir Elton John verkaufte fast seine gesamte Sammlung bei Sothesby’s in London. Ein Freund von Prof. Tamm sah die Nelson-Statue, erzählte ihm davon und so wurde sie für die Sammlung erworben.

Die Statue ist mit „Maggie LONDON 83“ signiert. Die einzige Maggie London die wir kennen, ist eine Schauspielerin, die eine kleine Rolle in „A Hard Day’s Night“ von den Beatles spielte und die die ersten Worte in Stanley Kubrick’s Film „2001: Odyssee im Weltraum“ spricht. Wir vermuten aber, dass „LONDON“ eher für die Stadt als für einen Nachnamen steht. Wir wissen daher noch nichts über die Künstlerin.

Der Meermensch

Was ist das für ein gruseliges Wesen? Vorne Mensch oder Tier, hinten Fisch. Andere Museen verfügen über ähnliche Objekte, etwa 100 sind bekannt. In Modena wird es als Meerjungfrau bezeichnet. Solche Schauermärchen waren um 1850 in Mode, die Monster gelangten in Kuriositätenkabinette und wurden in Freak-Shows gegen Eintritt gezeigt. Diese unechten, kompliziert gefertigten Kreaturen aus Modelliermasse mit Teilen von Fischen und anderen Tieren entstanden in Werkstätten japanischer Fischer und werden „Ningyo“ (Meermensch) genannt.

Der Kölner Nyngyo mit Flosse aus Teilen eines Seebarsches entstand vor 1900. Doch viele Rätsel bleiben: Stammen die Zähne von einer Eule? Und warum sind alle Ningyo – männlich oder weiblich – so hässlich? Auch in Ostende ist ein Ningyo erhalten, in einem Laden mit Souvenirs vom Meer für Touristen – im Haus des Malers James Ensor, der sich von solchen Präparaten inspirieren ließ. Dieser Fund erklärt womöglich, wie der Ningyo an den Rhein gelangte, denn die belgische Küste ist seit dem 19. Jahrhundert ein beliebtes Ausflugsziel für Menschen aus Köln. (Text: Dr. Mario Kramp)

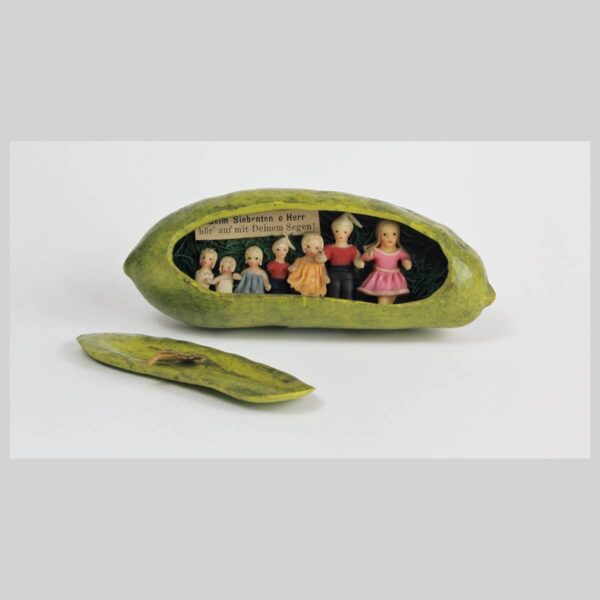

Die Verhütungs-Gurke

Diese Wachsvotivgabe der Münchner Firma Ebenböck, geformt als Essiggurke, symbolisiert eine Bitte an Gott, vor weiteren Kindern zu bewahren. Sie spielt auf historische Berichte an, wonach saure Lebensmittel wie Essiggurken in der Volksmedizin als Mittel gegen Schwangerschaft galten – allerdings ohne wissenschaftlichen Beweis.

Die Votivgabe besteht aus einer Gurke, deren Schale abgenommen werden kann. Im Inneren erscheinen sieben kleine Kindsfiguren, begleitet von einem Schriftband mit der Aufschrift: „Beim Siebenten o Herr hör‘ auf mit deinem Segen.“ Die Familie Ebenböck wurde im 19. Jahrhundert ihre Kunst aus Bienenwachs bekannt. Der Honig, der als Nebenprodukt bei der Wachsgewinnung abfiel, verwendete sie außerdem für die Herstellung von Lebkuchen.

Eine Unschlitt-Wurst

Die Unschlitt-Wurst, auch als „Ouschtlig-Wurst“ bekannt, war ein Schmiermittel, das im 19. und frühen 20. Jahrhundert von Handwerkern und Mechanikern genutzt wurde, um Werkzeuge vor Rost zu schützen. Metzgereien stellten sie her, indem sie Rinderfett erhitzten, bis es sich verflüssigte, es dann in Därme abfüllten und zu wurstähnlichen Gebilden abbanden.

Ihr Name leitet sich vom Begriff „Unschlitt“ ab, der für Tierfett oder Talg steht. Die Unschlitt-Wurst war somit ein praktisches Hilfsmittel, das in vielen Werkstätten und Betrieben alltäglich zum Einsatz kam, um die Lebensdauer von Werkzeugen zu verlängern. Dieses und viele weitere geschichtsträchtige Objekte kann man hautnah im Schaudepot St. Katharinental des Historischen Museum Thurgau erleben.

Steinzeit-Kaugummi

In der ALM-Sammlung, die sich u.a. mit dem UNESCO-Welterbe „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“ beschäftigt, finden sich drei optisch unscheinbare, aber als „Highlight“ gekennzeichnete Fundstücke. Die „Steinzeitkaugummis“ – kleine Brocken aus Birkenpech mit deutlich sichtbaren menschlichen Zahnabdrücken – stammen aus der steinzeitlichen Pfahlbausiedlung von Hornstaad-Hörnle (Bodensee), ca. 3900 v. Chr. Nach der Analyse der Zahnabdrücke wurden sie eher von jüngeren Erwachsenen gekaut.

Warum wurde Birkenpech gekaut? Vermutlich nicht aus kulinarischen Gründen, denn Forschende berichten von teerigem Geschmack mit Rauchfleischaroma. Birkenpech hat jedoch nützliche Eigenschaften und könnte weichgekaut z.B. als Klebstoff oder Dichtungsmittel gedient haben. Birkenpech hat aber auch antibakterielle Wirkung und wurde vielleicht aus medizinischen Gründen gegen Zahnschmerzen oder bei Entzündungen eingesetzt. Neue Untersuchungen zeigen übrigens, dass die Kaugummis alte DNA speichern und somit vielfältige Informationen über die Person, ihre Nahrung und sogar über bestimmte Krankheiten enthalten können.

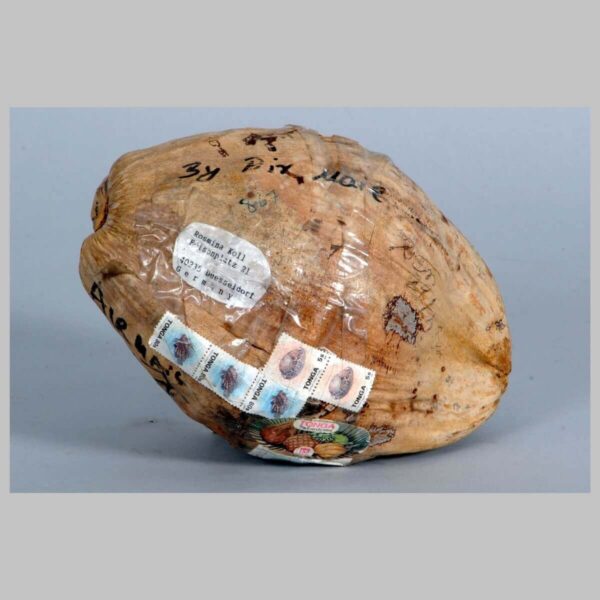

Kokosnuss-Post

Der Mediendesigner Jürgen Koll aus Düsseldorf machte seiner Tochter Rozmina 1994 ein ganz besonderes Geschenk: Zu ihrem 18. Geburtstag beauftragte er die Postverwaltung der Südseeinsel Tonga, eine Kokosnuss nach Deutschland zu schicken. Die außergewöhnliche Geburtstagspost erreichte die Empfängerin wohlbehalten und pünktlich und löste große Freude aus. Heute ist die frankierte Kokusnuss Teil der Sammlung der Museumsstiftung Post und Telekommunikation.

Murggeniste

m März 1910 sammelte Konservator Heinrich Wegelin am Flüsschen Murg in Frauenfeld diese Geniste-Probe ein. Er trocknete sie sorgfältig und teilte das Material in pflanzliche und tierische Bestandteile: von ersterem zählte er 8.357 Stück verschiedene Knospen, Früchte und Samen, die er in 17 Unterkategorien einteilte und je nach Sorte wiederum in Steichholz-Schächtelchen oder verschließbare Glasröhrchen abzählte. Ebenso verfuhr er mit dem tierischen Material, von dem er 3.565 Schnecken- und Muschelschalen, 885 Insekten, 10 Würmer und 450 unbestimmte Chitin-Schalen von Eiern usw. zählte.

Das Geniste ist der Auswurf eines Flusses. Es setzt sich bei Hochwasser am Ufer ab und besteht aus Geschwemmsel, das beim Zurücktreten des Wassers zurückbleibt. Sorgfältig ausgewertet gibt es z.B. Hinweise auf die ökologische Qualität eines Flussabschnittes.

Ein Neanderthal-Fußballer

Die Figur wurde für einen Stop-Motion-Werbeclip der ARD Sportschau (2006) zum Bundesligastart hergestellt. Anschaulich repräsentiert dieser Fußballer klassische Stereotype über die Neanderthaler, die in unserer Gesellschaft immer noch weit verbreitet sind: raue Fellkleidung, ein grobschlächtiges Äußeres und unartikulierte Laute als eine Art urzeitliche Sprache. Auch das veraltete Bild des haarigen starken Höhlenmannes und seiner kurvigen Partnerin im Fell-Minikleid findet sich in dem kurzen Werbeclip und seinen späteren Fortsetzungen wieder. Insbesondere der Clip aus dem Jahr 2012 stand für die stark sexistische Reproduktion von Geschlechter-Klischees unter Kritik.

Weitere skurrile Steinzeit-Kitsch-Objekte zeigt das Museum in der Online-Sammlung „Neanderthal Kitsch“ im Digitalen Archiv.

Ein zerkauter Löffel

Bei diesem Objekt handelt es sich um einen Teelöffel, der auf die Zeit zwischen 1888 und 1900 datiert wird. Das Beschauzeichen mit Halbmond (für Silber) und Krone (für Deutschland) weist auf die Verwendung seit 1888 hin. Der Löffel wurde in Massenanfertigung in der Besteckfabrik von Gustav Haegermann in Burgdorf gefertigt und vom Auricher Silberschmied Heinrich Bernhard Croon (1840-1900) verziert und mit der Inschrift „Marye H.A.“ versehen.

Die Spuren auf dem Löffel lassen darauf schließen, dass ein Schwein ihn gefressen bzw. zerkaut hat, nachdem er vermutlich aus Versehen mit dem Abwaschwasser ausgeschüttet worden war. Über einen Ankauf von einem Antikhändler kam der Löffel 2012 in die Sammlung des Ostfriesischen Landesmuseums Emden.

Eine Stabrunka

Spazierstock mit Überraschungseffekt! Der äußerst seltene Brandstock diente Pilgern nicht nur als Gehhilfe auf anstrengenden Reisen. Denn der optisch täuschend echt an Holz erinnernde Eisenblechstab war kein einfacher Pilgerstab: näherten sich Diebe dem Besitzer, konnte dieser drei aus Stahl geschmiedete Klingen durch einen Federmenchanismus ausfahren! Ebenso ließen sich die Klingen wieder einfahren, so dass der Stab auf dem weiteren Wanderweg Unterstützung bot. Die Stabrunka gehört zu den Stangenwaffen und ist heute nur noch in äußerst wenigen Museen weltweit zu finden.

Header-Bild: Staubsauger – Holz, Eisen, Gummi, Segeltuch, 2. Hälfte 19. Jahrhundert, Inv.-Nr. G01977 | Foto: Bomann-Museum Celle – gespiegelt, bearbeitet

Wir brauchen deine Unterstützung

Werde jetzt Mitglied im musermeku Freundeskreis: Erhalte wöchentlich News zu Kunst und Kultur direkt per E-Mail, sichere dir den Zugang zu exklusiven Inhalten und hilf uns dabei, unsere Betriebskosten für musermeku.org zu decken.

Bei musermeku schreibt Dr. Angelika Schoder über Themen zur Digitalisierung, über Museen und Ausstellungen sowie über Reise- und Kultur-Tipps.

Linktipps

Der Newsletter zu Kunst & Kultur

In unserem kostenlosen Newsletter informieren wir einmal im Monat über aktuelle Neuigkeiten aus dem Kunst- und Kulturbereich.